飽食の時代から一転して食糧危機が叫ばれる時代に入ってきた現在、本来の日本食に立ち返り見直した時、焼き魚に刺し身、

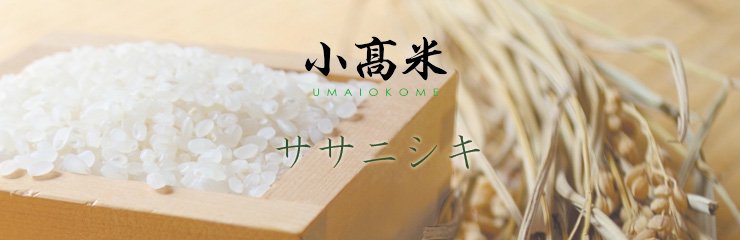

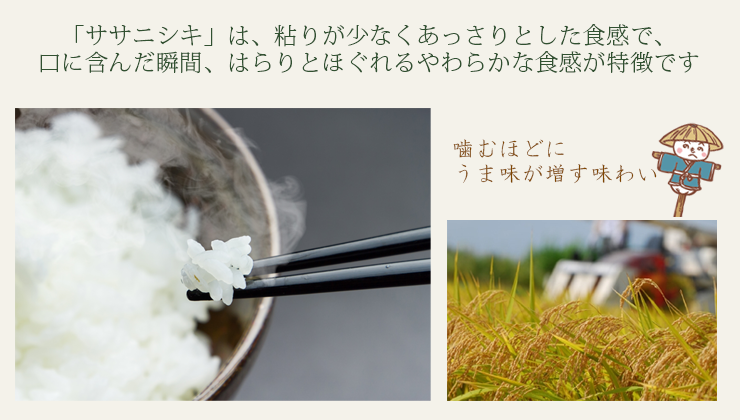

季節の野菜の炊合せに合うのはやはり「ササニシキ」。

「ササニシキ」は、体に無理のない優しいお米といってもいいでしょう。

1963年、宮城県立農事試験場古川分場、現在の宮城県古川農業試験場において「ササシグレ」と「ハツニシキ」の交配によって誕生しました。

その後急速に普及し、当時の食糧増産に大きく貢献します。

減反政策導入後は良質・良食味米として評価され、東北地域の代表的な銘柄米となり、1990年には「コシヒカリ」に次ぐ全国二位の20万haの作付面積を記録します。

しかし、1993年の冷害や倒伏・穂発芽等の度重なる被害により収量・品質の低下を招き、作付面積が急速に減少します。

ササニシキ衰退の陰にはその良食味故の特性、あまり粘らないあっさりとした食感から、ブレンドすることによってどんな不味い米でも

ある程度の食味を確保できてしまうというテクニックに利用されたことも一因です。

結果、ブレンドされた「ササニシキ」の評判は下落し敬遠されるようになり

、農家のササニシキ離れが進んでいきました。

小高農産においても作付面積はもっとも少ない「ササニシキ」ですが、根強いササニシキファンの為に作り続けています。

市場に出回る絶対量が少ないだけに希少且つ貴重なお米です。

<商品代引>

<商品代引>

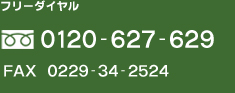

フリーダイヤルにて承っております。

フリーダイヤルにて承っております。